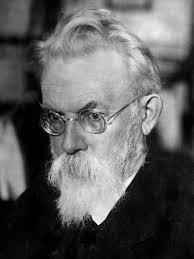

Вернадский Владимир Иванович

Годы жизни: (1863-1945 гг.)

Величайший российский и советский ученый-естествоиспытатель, философ, мыслитель и общественный деятель. Выдающийся минеролог, кристаллограф, основоположник биогеохимии, геохимии, учения о ноосфере. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук и АН СССР. Основатель и первый президент Украинской академии наук (1918-1921). Создатель научных школ и науки биогеохимии.

Владимир Иванович родился 28 февраля (12 марта) 1863 г. в Санкт-Петербурге в семье известного экономиста, профессора Петербургского Александровского лицея Ивана Васильевича Вернадского. После окончания Санкт-Петербургской гимназии в 1881 г. стал студентом естественного отделения физико-математического факультета Петербургского университета. В те годы здесь преподавали Д.И. Менделеев, А.Н. Бекетов, В.В. Докучаев, И.М. Сеченов, А.М. Бутлеров.

Уже в студенческие годы В. Вернадский приступил к изучению фундаментальных проблем наук о Земле.

В 1888 г. молодой ученый уехал в Европу на стажировку, практиковался в кристаллографии в Мюнхене, в Париже – в горной школе Коллеж де Франс. Спустя два года, по возвращении на родину, Вернадского назначили руководителем кафедры минералогии в Московском университете.

В 1891 г. в Петербургском университете состоялась защита магистерской диссертации, посвященной проблемам строения соединений

кремния, а в 1897 г. В.И. Вернадский защитил докторскую диссертацию, посвященную проблемам кристаллографии.

Активно включившись в политическую жизнь страны, В.И. Вернадский становится одним из лидеров либерального движения, членом ЦК партии кадетов (до 1919 г.). Поддерживая борьбу профессоров за автономию университетов, в 1906 г. он избирался и работал в Государственном Совете до марта 1917. В 1911 г., проработав в Московском университете 20 лет, В.И. Вернадский в знак солидарности с увольняемыми профессорами подал в отставку.

Во время октябрьского большевистского переворота В. Вернадский возглавлял Министерство народного просвещения во Временном правительстве. Под угрозой ареста в 1918 г. с семьей уехал на Украину, где организовал Украинскую Академию Наук, став ее первым председателем.

В 1921 г. Вернадские вернулись в Петроград. В.И. Вернадский возглавил метеоритный отдел Минералогического музея, организовал экспедицию на место падения Тунгусского метеорита.

Большая жизнь великого академика В.И. Вернадского, наполненная напряженной творческой работой, помощью людям, благотворительностью, спасением науки и людей в условиях советского режима, закончилась в Москве 6 января 1945 г. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В.И. Вернадский предложил генетическую классификацию минералов и их сообществ с учетом физико-химических условий их образования, а не свойств. Он отделил кристаллографию от минералогии, считая, что кристаллография опирается на математику и физику, в то время как минералогию он рассматривал как химию земной коры, связанную с геологией.

«Московский период моей научной жизни был чисто минералогический и кристаллографический. Но уже в это время зарождалась геохимия, и в изучении явлений жизни я подошел к биогеохимии. Уже в это время я сразу вошел в изучение радиоактивности. Много вдумывался благодаря влиянию Ле-Шателье в термодинамику. История науки, особенно русской и славянской, и философия меня глубоко интересовали» (В.И. Вернадский).

В.И. Вернадский со своими учениками в экспедициях изучал природные процессы на Урале, в Крыму, в Украине, на Северном Кавказе, в Закавказье, в Домбровском бассейне Польши и в средней России. Являлся академиком Петербургской Академии Наук, заведовал Минералогическим музеем.

В 1909 г. основал Радиевую комиссию, руководившую поиском минералов, участвовал в этих экспедициях. В 1915 г. В. Вернадский организовал комиссию (КЕПС), главной задачей которой являлось изучение сырьевых ресурсов страны, включая радиоактивные минералы.

В 1921 г. ректор Сорбонны П.Э. Аппель пригласил В.И. Вернадского прочитать в Сорбонне курс лекций по геохимии. По инициативе слушателей лекции были изданы отдельной книгой на французском языке под названием «Геохимия» (La Géochimie, 1924), которая впоследствии неоднократно издавалась на разных языках.

В «Геохимии» Вернадский раскрывал не просто строение земной коры в атомном разрезе, а историю атомов, судьбу химических элементов в вечном и закономерно согласованном круговороте, происходящем на Земле.

Ученый экспериментально работал в Радиевом институте, который возглавляла Мария Кюри-Склодовская, принимал участие в изучении радиоактивного минерала кюрита из Бельгийского Конго. В 1926 г., вернувшись в Ленинград, стал директором Радиевого института, а в 1928 – вновь образованной биогеохимической лаборатории.

В разные годы В.И. Вернадский возглавлял научные сообщества, занимающиеся исследованиями вечной мерзлоты, подземных вод, геологического возраста горных пород, тяжелой воды.

В 1940 г. академик возглавил комиссию по урану, фактически став основателем ядерной программы Советского Союза.

Ученый вывел и сформулировал законы геохимической деятельности организмов в биосфере, разработал учение о биосфере и ее дальнейшей эволюции в ноосферу.

В начале войны, в 1941-1943 гг. В.И. Вернадский с группой академиков был эвакуирован в Боровое Казахской ССР. Здесь, в Боровом он закончил первый том и начал работать над вторым томом своего нового труда «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения».

Перу ученого принадлежит более 700 научных статей и трудов. Из 416 опубликованных при жизни трудов В. Вернадского 100 работ посвящены минералоги; 70 – биохимии; 50 – геохимии; 43 – истории науки; 29 –кристаллографии; 21 – радиологии; 14 – почвоведению; 37 – организации науки и истории.В.И. Вернадский предложил генетическую классификацию минералов и их сообществ с учетом физико-химических условий их образования, а не свойств. Он отделил кристаллографию от минералогии, считая, что кристаллография опирается на математику и физику, в то время как минералогию он рассматривал как химию земной коры, связанную с геологией.

«Московский период моей научной жизни был чисто минералогический и кристаллографический. Но уже в это время зарождалась геохимия, и в изучении явлений жизни я подошел к биогеохимии. Уже в это время я сразу вошел в изучение радиоактивности. Много вдумывался благодаря влиянию Ле-Шателье в термодинамику. История науки, особенно русской и славянской, и философия меня глубоко интересовали» (В.И. Вернадский).

В.И. Вернадский со своими учениками в экспедициях изучал природные процессы на Урале, в Крыму, в Украине, на Северном Кавказе, в Закавказье, в Домбровском бассейне Польши и в средней России. Являлся академиком Петербургской Академии Наук, заведовал Минералогическим музеем.

В 1909 г. основал Радиевую комиссию, руководившую поиском минералов, участвовал в этих экспедициях. В 1915 г. В. Вернадский организовал комиссию (КЕПС), главной задачей которой являлось изучение сырьевых ресурсов страны, включая радиоактивные минералы.

В 1921 г. ректор Сорбонны П.Э. Аппель пригласил В.И. Вернадского прочитать в Сорбонне курс лекций по геохимии. По инициативе слушателей лекции были изданы отдельной книгой на французском языке под названием «Геохимия» (La Géochimie, 1924), которая впоследствии неоднократно издавалась на разных языках.

В «Геохимии» Вернадский раскрывал не просто строение земной коры в атомном разрезе, а историю атомов, судьбу химических элементов в вечном и закономерно согласованном круговороте, происходящем на Земле.

Ученый экспериментально работал в Радиевом институте, который возглавляла Мария Кюри-Склодовская, принимал участие в изучении радиоактивного минерала кюрита из Бельгийского Конго. В 1926 г., вернувшись в Ленинград, стал директором Радиевого института, а в 1928 – вновь образованной биогеохимической лаборатории.

В разные годы В.И. Вернадский возглавлял научные сообщества, занимающиеся исследованиями вечной мерзлоты, подземных вод, геологического возраста горных пород, тяжелой воды.

В 1940 г. академик возглавил комиссию по урану, фактически став основателем ядерной программы Советского Союза.

Ученый вывел и сформулировал законы геохимической деятельности организмов в биосфере, разработал учение о биосфере и ее дальнейшей эволюции в ноосферу.

В начале войны, в 1941-1943 гг. В.И. Вернадский с группой академиков был эвакуирован в Боровое Казахской ССР. Здесь, в Боровом он закончил первый том и начал работать над вторым томом своего нового труда «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения».

Перу ученого принадлежит более 700 научных статей и трудов. Из 416 опубликованных при жизни трудов В. Вернадского 100 работ посвящены минералоги; 70 – биохимии; 50 – геохимии; 43 – истории науки; 29 –кристаллографии; 21 – радиологии; 14 – почвоведению; 37 – организации науки и истории.

Орден Святого Станислава II степени, Орден Святой Анны III степени, Орден Святой Анны II степени, Медаль «В память царствования императора Александра III», Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых», Орден Трудового Красного Знамени, Сталинская премия I степени.Орден Святого Станислава II степени, Орден Святой Анны III степени, Орден Святой Анны II степени, Медаль «В память царствования императора Александра III», Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых», Орден Трудового Красного Знамени, Сталинская премия I степени.

1. Вернадский В.И. Собрание сочинений: в 24 томах / Под ред. Э.М. Галимова. – М.: Наука, 2013.

2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста / АН СССР; сост. М.С. Бастракова и др. – М.: Наука, 1988. – 520 с.

3. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / Отв. ред. А. Л. Яншин. – М.: Наука, 1991.

4. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 576 с.

5. Вернадский В.И. О науке. Том 1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. – Дубна: Изд. центр «Феникс», 1997. – 576 с.1. Вернадский В.И. Собрание сочинений: в 24 томах / Под ред. Э.М. Галимова. – М.: Наука, 2013.

2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста / АН СССР; сост. М.С. Бастракова и др. – М.: Наука, 1988. – 520 с.

3. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / Отв. ред. А. Л. Яншин. – М.: Наука, 1991.

4. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 576 с.

5. Вернадский В.И. О науке. Том 1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. – Дубна: Изд. центр «Феникс», 1997. – 576 с.

Именем Вернадского названы подледные горы в Восточной Антарктиде, горы и хребты в Якутии, Сахалине и Сибири, вулкан, полуостров, лунный кратер, малая планета.

В Москве и Симферополе в честь ученого названы проспекты, Таврический национальный университет, в Киеве – бульвар и Национальная библиотека АН Украины.

Институт общей и неорганической химии НАН Украины, Украинская антарктическая станция, государственный геологический музей в Москве.

Также его именем названы 2 минерала (вернадит, вернадскит).

Открыты музеи, памятники, постаменты, бюсты; функционируют фонды имени великого русского ученого; выпущены почтовые марки, памятные и юбилейные монеты.

Учреждены золотые медали, медали и премии В.И. Вернадского (АН СССР, РАН, НАН Украины).

О В.И. Вернадском сняты десятки документальных, научно-популярных и художественных фильмов.

Похожие новости

23 Сентября, 23:55

Восточно-Казахстанская область: этнодеревня

25 Сентября, 15:06

В Алматинской области состоялась встреча с членами районной Ассамблеи народа Казахстана

24 Сентября, 23:28

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов посетил Восточно-Казахстанскую область

23 Сентября, 18:01

В ВКО состоялся первый республиканский Конгресс Домов дружбы

25 Сентября, 12:30

В Караганде в рамках спортивной платформы АНК «Жеңіс - бірлікте» состоялся Чемпионат мира по пауэрлифтингу «Алтын Батыр 5»